◆御礼!

お陰様で、10月25日(土)から11月2日(日)まで京都岡崎のアートスペース柚YOUで開催された、たなべたい個展・絵本「潜入!天才科学者の実験室」原画展②も無事終了した。作品をご覧下さった皆様、展覧会を応援して下さった皆様、SNSで気にかけて下さった皆様、本当に有り難うございました。そして、個人の展覧会にも関わらず名義後援を快諾して下さり、また展示用の画材をご提供下さった、特種東海製紙株式会社様、株式会社中里様、ホルベイン画材株式会社様【五十音順】、発表の機会を与えて下さったアートスペース柚YOUの豊田成子様に心より厚く御礼申し上げます。

◆毎年原画展を開催するなんて新味に欠ける?…いえいえ!

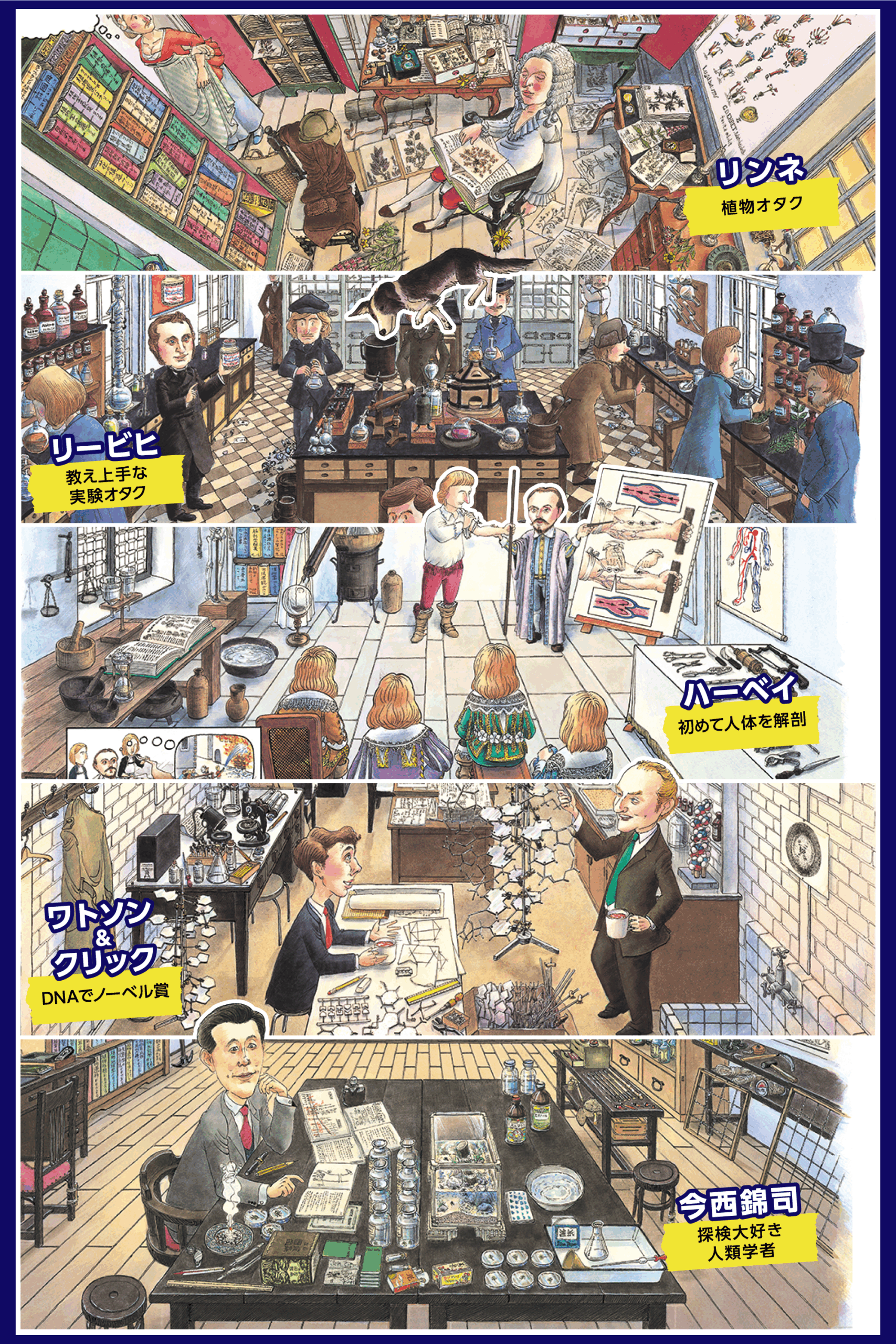

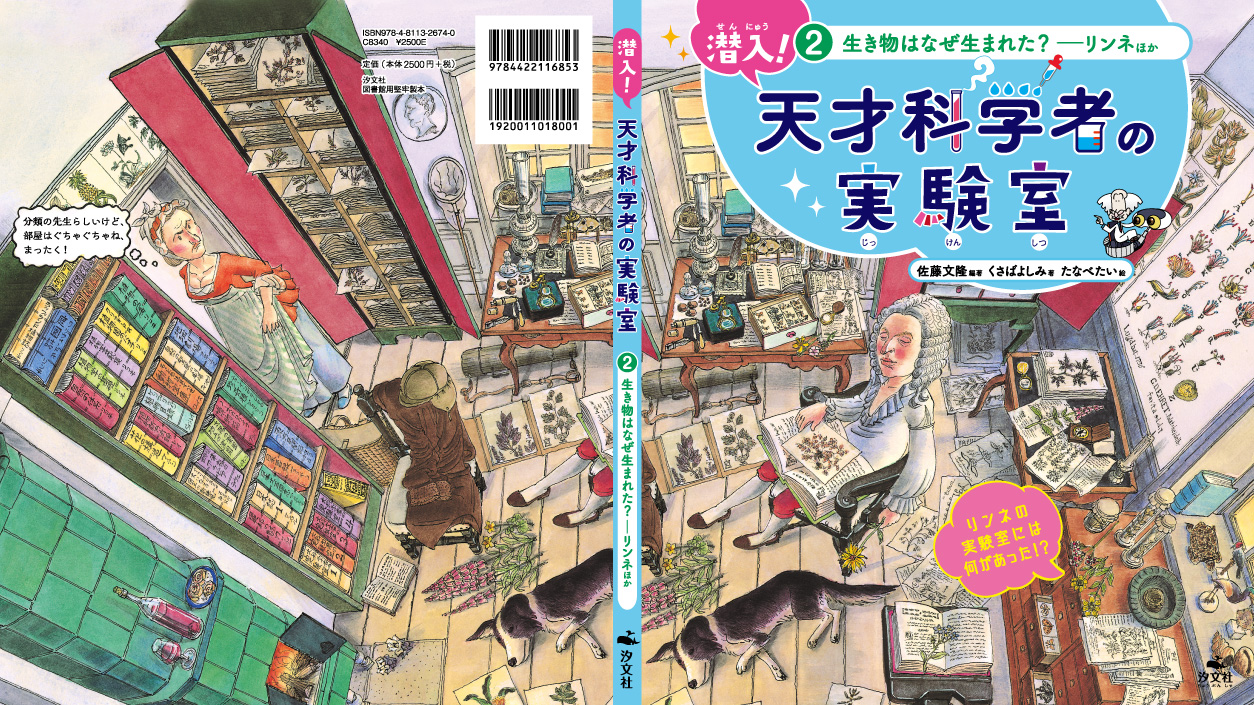

この絵本はシリーズもので4巻出ている。昨年が第1巻の原画を中心に展示し、今年は第2巻の原画を中心に展示をした。毎年1巻ずつの原画展を開催するなんて新味に欠けるのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思う。編著者の故・佐藤文隆先生が、一般の学生に科学の歴史を教える際に構築されたカリキュラムを活かして作られたこの絵本。各巻にそれぞれ意味がある。第1巻は「宇宙にはじまりはある?」、第2巻は「生き物はなぜ生まれた?」、第3巻は「「もの」は何からできている?」、第4巻は「世紀の発明はここで生まれた!」である。描かれている内容も違うし、扱う科学者や実験の種類も各巻によって違う。一つとして同じ様な絵柄の実験室を描いてはいない。色んな時代の色んな国の科学者の実験室だ。出てくるもの一つ一つまで調べて描いたのには、苦労も多かった。今回はそんな表には出てこない裏話をトークSHOWで披露した。そして実際に原画をご覧頂いた皆様は、こちらの説明にも興味を持って下さり、楽しんで拝見されているご様子。絵本の内容自体が最近の流行り廃りではなく、多様な時代の科学者が連綿と紡ぎ発見してきた業績と人を紹介する、ある意味普遍的な内容であるから、息長く読んで頂ける本だと僭越ながら自負している。まだまだ重版にはなりそうに無いが、私が老人になる頃にもまだまだ読んで頂ける本になるだろう!と心の中では信じている。

◆新たな試み、画材メーカー様による名義後援

以前の投稿でも書いたように、新たな試みとしての名義後援も、会場で画材の説明を聞いて下さった方には興味を持って頂けたと思っている。僭越ながら日本画家の方に隈取筆の説明をした際にも、「今まで自分で考えていた隈取筆への認識を新たにした」と感想を頂いた。普通は表には出てこないが、表現技法も何がベストなのかを都度熟考して描いている。そんな苦労話ともいえる裏側も発信しないと伝わらないが、話を聞いて下さった方は一様に驚き画材に興味を持って下さった。

上掲の写真、ページ左から順に特種東海製紙株式会社様製のいづみN紙、株式会社中里様製の極品隈取筆、ホルベイン画材株式会社様製のアーチスト・パンカラー。今回の絵本制作で、これらの画材が一つ欠けても、私が思い描いた表現は為し得なかった。本当に感謝申し上げます。

◆嬉しい出来事その1:学校での出来事

非常勤講師をしている学校で、来年4月に入学してくる学生への入学前スクーリング授業としてデッサンを教えた。学校などでは昨今、本名でないといけないので、ペンネームのたなべたいは自己紹介の時に述べた。講義後、一人の学生が近づいてきて質問があった。デッサンに関することかな?と思ったら、「先生は、ダーウィンの絵が表紙の絵本描いてますか?」と聞かれた。それは正にこの絵本の第1巻だ。自分で描いておいていうのもなんだが、そんなに広く知られているとは夢にも思っていない身とすれば、突然投げかけられたその質問にただただ驚いた。「なんで知ってるん?!」と思わず聞き返してみると、「中学の図書館に本があって、私はこの絵本が大好きだ」という旨の返事があった。この絵本の出版社である汐文社は、まさしく図書館向けの本を出版する会社である。その本道というか、本当に学校の図書館に置いていてくれて、それを熱心に読んでくれている生徒がいたのだ!そんな感想は初めての経験だったので、本当に嬉しかった。有り難うございます!!

◆嬉しい出来事その2:画廊にて

展覧会終盤の夕方、Hallo Kitty展の紙袋を持ったお洒落な女性2人組が突然入ってこられた。ちょうど画廊は京都市左京区岡崎の文化エリアにあり、近くには京都市の京セラ美術館や京都国立近代美術館、ロームシアター京都やみやこめっせに京都市動物園などがある。ちょうど今、京セラ美術館でHallo Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる- が開催されている。その帰り道に寄って下さったんだな、とはすぐ分かったが、私の個展はお洒落な女性が入ってくるような展覧会では無いぞ、と私自身勝手に思い込んでいた。そんなところにフイッと入ってこられたので、逆にこちらが驚いた。その中のお一人が、「あっ、リンネ!」、「あっ、パスツール!」、「うわっ、ルーベン!」などと、絵本に出てくる科学者の名前を言いながら、それぞれの業績や実験の内容をお友達に説明されていた。前回展でも科学を専門にされている方が来て下さったりしたので、その時は科学者の名前などが会話に出てくることもあったが、ここまで嬉しそうに声を上げられているのには、良い意味で驚いた。私もこの絵本を描くにあたって初めて知った人ばかりだったので、「お主やるな!」と心の中でつぶやき、思わず「科学がご専門ですか?」と声をかけたところ、「いいえ、科学が好きなだけです」とのことだった。その後もそれぞれの絵を喜んで観て下さった。本当に有り難うございます。

◆どのように情報を届けるのか?

このホームページの更新状況を観ておられる方はよくご存知だと思うが、この個展の開催前まで、ずーっと年賀の絵がトップページにあった。その位、更新無精なのである。言うに及ばずSNSも同様で、本当に更新する才能が無いなぁと、ため息が出る。なのでどうすれば投稿を見て下さるのか、いまいちよく分かっていない。ハッシュタグというものを付ければ良いとは以前に聞いていたが、付け方が悪いとそんなに閲覧数は伸びない。よく世間では万バズとか言うけれど、端から見て凄いなぁと思っていた。学校の生徒に聞いてみると、#イラストと入れると観てくれる人が多いよ、と聞いたので、絵本や一コマ漫画の投稿でも、それを入れるようにしていた。今回は、#科学と入れてみると、いつもに比べ閲覧数が多いように感じた。科学以外にも#アートスペース柚YOUと、画廊のハッシュタグも入れているので一概には言えないが前述の女性も科学が好きな方な訳で、そういう方面の若手の方や、図書館、科学館などの情報に興味を持たれている方に届けば、観に来て下さる方も増えるのかな?という感想を持った。ハッシュタグが無ければ、只々タイムラインの彼方に埋もれていくだけなんだろう。ここら辺に関しては本当に素人なので手探り状態なのだが、ぼんやりとどこに届ければ良いのかがようやく分かってきたような気がしている。絵のことだから、絵に関係する方にのみ発信するのでは無く、むしろそれ以外の方に発信した方が良いと思った。これからはそういう発信も試してみようというのが今回の個展で学んだ教訓だ。

◆これも楽しい

今回のトークSHOWは、このホームページで参加の申込みをして頂いた。申し込みフォームを作ってページに設置したり、送信ボタンを押すとこちらと先方にメールが自動で届くようにした。またこちらに申し込みメールが届くと、Claris FileMaker Proで作成した名簿データベースで参加者を管理し、自動でシリアルナンバーや参加日、人数等が記入された上掲の参加証画像が作成される。またデータベース上のメール送信ボタンを押すとメッセージが入ったメールが自動で作成されるようにした。以前からデータベースソフトは経理などで自作していたりしたので親しんではいたが、今回久しぶりに名簿を作ってみた。ボタンを押すと自動で処理する様を観るのはとても楽しい。そう言う仕掛けをするのが好きなのかな?データベースを作り上げた労力と実際の参加人数は反比例しているが、実はこれも楽しいのだ。

◆次回は来年開催!?

次は第3巻の原画を展示する原画展③を来年開催の予定だ。去年が1巻目、今回が2巻目なので、残りの2冊分の原画展を引き続き開催するというお話しを画廊側と話させて頂きご承諾を得た。本当に有り難い話である。

ついてはまた進展があればこのホームページや各種SNS(このページ下部にもリンクがあります)で発信していこうと思うので、どうぞよろしくお願いします。ハッシュタグと更新無精を克服していきたいと思う。…当面は未更新が続くかも知れないが、悪しからずご了承下さい。

たなべたい記